(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ・メーカーから探す

メカニカル部品系

筐体・調整締結・素材

- フレーム・サポート部品・支柱

- キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品

-

ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー

ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー

-

六角穴付きボルト

-

脱落防止ねじ

-

貫通穴付ボルト

-

六角ボルト

-

小ねじ

-

止めねじ

-

座金組込みねじ

-

蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス

-

ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト

-

でんでんボルト

-

アイボルト

-

樹脂ねじ・セラミックねじ

-

全ねじ・スタッドボルト

-

いたずら防止ねじ

-

配管Uボルト

-

ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ

-

マイクロねじ・微細ねじ

-

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ

-

ドリルねじ

-

四角ボルト・丸ボルト

-

ねじ用アクセサリー・カバーキャップ

-

座金(ねじ用ワッシャ)

-

ナット

-

アンカーボルト

-

リベット・鋲

-

インサート

-

建材用スクリュー

-

ねじ用工具類

-

ワッシャ・カラー

-

シム

-

スナップピン・割りピン

-

マシンキー

-

止め輪・リング

-

スクリュープラグ

-

アジャスタ

-

ノックピン・段付ピン・スプリングピン

-

-

ばね・アブソーバ・調整締結・ピン・小物部品

-

素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)

素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)

-

対策・メンテナンス関連

空圧・油圧・配管・温調部品

回転伝達・コンベヤ・モータ・ロボット

直動・センサ・位置決め・ステージ

特注部品・図面加工部品

電気系

金型系

消耗品・補修用品・備品系

切削加工用品

-

切削工具

切削工具

-

エンドミル

-

フライスチップ・ホルダー

-

ヘッド交換式工具

-

自由指定直刃エンドミル

-

専用カッター

-

旋削チップ

-

旋削ホルダ

-

完成バイト・ロウ付けバイト

-

ローレット

-

ドリル

-

ドリル関連部品・用品

-

タップ

-

タップ関連部品・用品

-

ダイス

-

ダイス関連部品・用品

-

ねじ山修正・除去工具

-

タップ・ダイスセット

-

ねじ切りカッター

-

リーマ

-

面取りカッター

-

面取りカッター関連部品・用品

-

切削工具関連備品

-

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター

-

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品

-

磁気ボール盤カッター

-

ボーリングシステム

-

ツーリングホルダ・ツーリングチャック

-

アングルヘッド

-

コレット

-

スリーブ・ソケット(ツーリング)

-

アーバ

-

ツーリング関連部品・用品

-

加工物基準位置測定器

-

芯出しバー

-

刃先位置測定器

-

ツールプリセッター

-

テストバー

-

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品

-

クーラントライナー・クーラントシステム

-

エアージェット・エアークーラー

-

クーラント関連部品・用品

-

円テーブル・ロータリーテーブル

-

- 工作機工具・治具

生産加工用品

-

測定工具・計測機器

測定工具・計測機器

-

ノギス

-

pH計・導電率計

-

ノギス関連アクセサリ

-

マイクロメーター

-

検知管

-

ダイヤルゲージ

-

ダイヤルゲージ関連部品・用品

-

ピンゲージ

-

ピンゲージ関連部品・用品

-

ハイトゲージ

-

流量計

-

ハイトゲージ関連部品・用品

-

リングゲージ

-

デプスゲージ

-

シックネスゲージ・すきまゲージ

-

内径測定器

-

ゲージ

-

スコヤ

-

定規

-

コンベックス

-

巻尺

-

はかり

-

角度計

-

光学機器

-

水平器

-

レーザー測定器

-

マグネット関連

-

定盤

-

数取器・カウンタ

-

ガス測定器・検知器

-

ケガキ用品

-

ストップウォッチ・タイマー

-

テンションゲージ

-

環境測定器

-

温度計・湿度計

-

圧力計

-

顕微鏡

-

天秤・天秤関連品

-

分銅

-

硬度計

-

振動計・回転計

-

水質・水分測定器

-

粘度計

-

膜厚計・探知器

-

偏心測定器

-

表面粗さ測定器

-

音検出器

-

測定データ機器

-

アースメータ(接地抵抗計)

-

テスタ・マルチメータ

-

オシロスコープ

-

クランプメータ

-

検相器・検電器・導通チェッカ

-

絶縁抵抗計

-

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器

-

安全試験器

-

回路素子測定器

-

信号源・ファンクションジェネレータ

-

電源装置

-

高周波測定器(RF測定器)

-

計測機器関連品

-

電圧計・電流計

-

電力計

-

その他電気計測器

-

- 放電加工用品

- 研削研磨・切断用品

-

手作業工具

手作業工具

-

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ

-

六角棒レンチ

-

モンキーレンチ

-

トルクスレンチ

-

ソケットレンチ

-

トルクレンチ

-

トルクレンチ関連部品・用品

-

トルク測定器

-

ドライバー

-

ドライバー関連部品・用品

-

トルクドライバー

-

トルクドライバー関連部品・用品

-

プライヤー

-

プライヤー関連部品

-

ニッパー

-

ニッパー関連部品

-

ペンチ

-

ペンチ関連部品

-

ハンマー

-

工具セット・ツールセット

-

工具セット・ツールセット関連部品・用品

-

カッターナイフ

-

タガネ

-

ドライバービット

-

ドライバービット関連用品

-

プーラ

-

刻印・ポンチ

-

車輌整備用工具

-

水道・空調配管用工具

-

切断用工具

-

絶縁工具

-

板金用工具

-

防爆工具

-

かしめ工具

-

電設工具

-

バール・テコ

-

ソケットビット

-

ソケットアダプター

-

ピンセット

-

-

電動工具・空圧工具

- 小型加工機・卓上加工機

- 溶接用品

- はんだ・静電気対策用品

MRO・工場用副資材

メーカーから探す

特集から探す

- 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)

大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

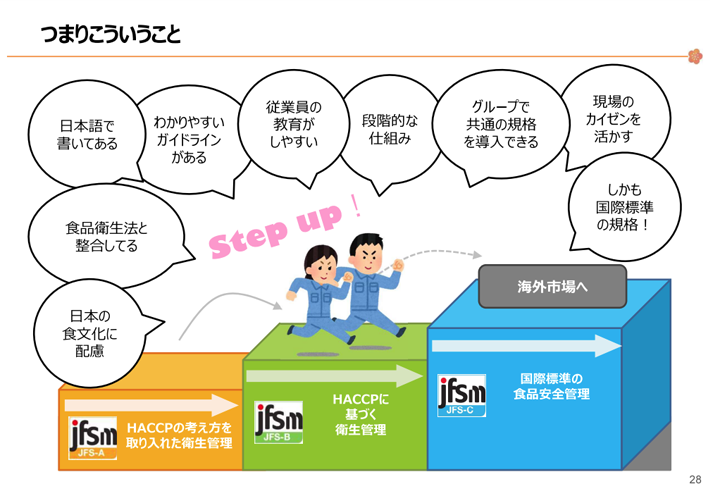

全4回の連載では、HACCPのポイント等もご紹介予定 お見逃しなく!

第1回 食品衛生法改正のポイントとは?(全4回)

①食品衛生法とは?

もっと見る 閉じる②食品衛生法改正の背景は?

もっと見る 閉じる③食品衛生法改正の概要(7点)

もっと見る 閉じる④まとめと次回予告

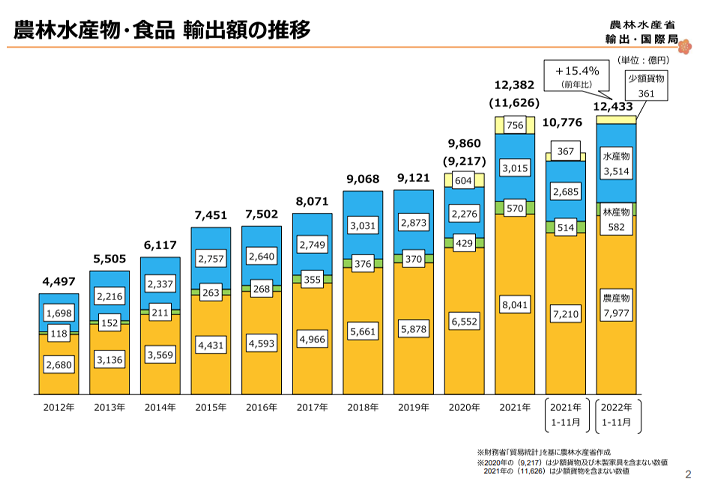

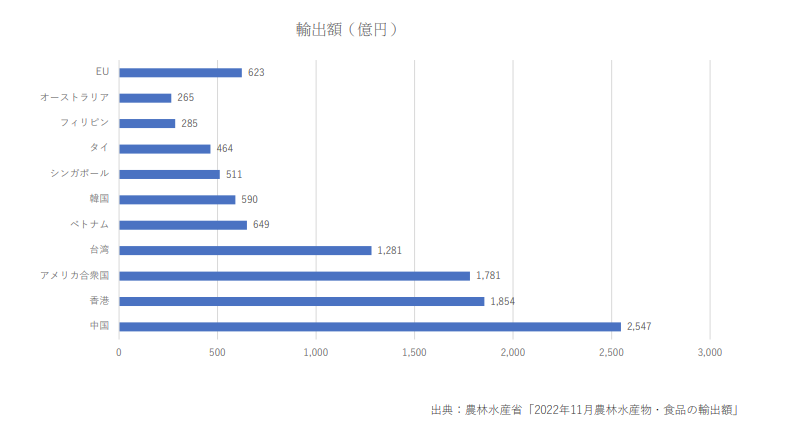

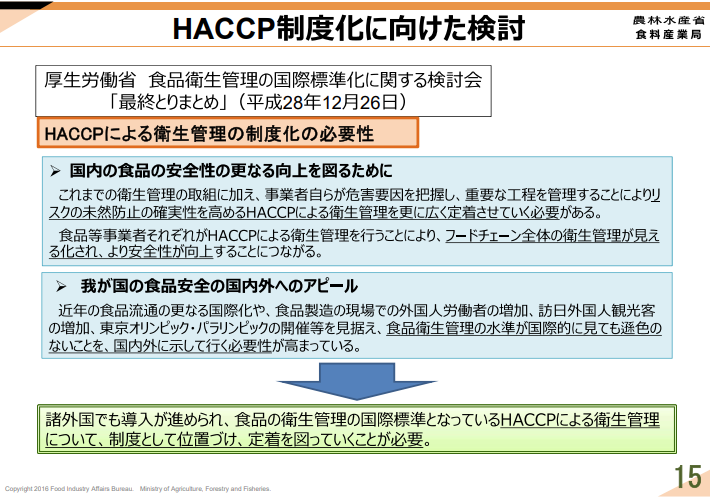

ここまで食品衛生法改正の概要を大まかにお伝えしてきましたが今回の法改正のねらいは大きく2つあって1つが国内需要の縮小により輸出推進を今後さらに進めること2つめに従来は自治体の食品衛生監視員の解釈の違いで事業者負担が大きかったことから食品衛生監視員の平準化を計ることがねらいにあると考えています。

次回はそもそもHACCPとは何なのか、今回義務化されたHACCPがなぜ日本で義務化されたのか、HACCPに対する大きな誤解、ではどういうことをしていけば良いのかを解説する予定です。

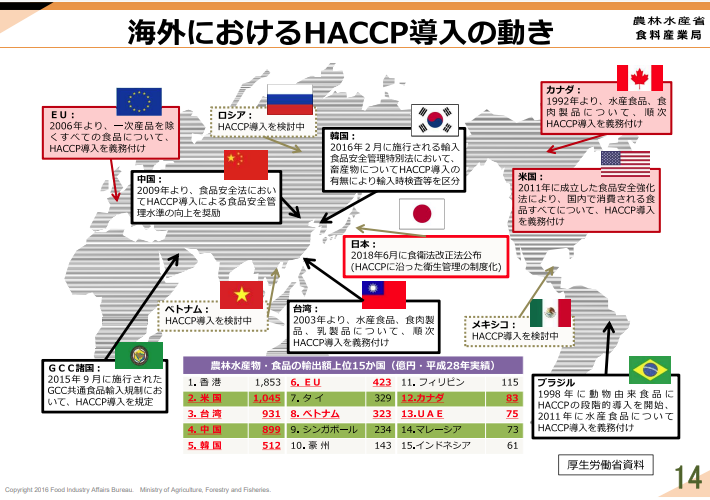

第2回 HACCPとは?よくある誤解を解消

①HACCPとは?

もっと見る 閉じる②食品衛生法改正ではどう対応すればよいか?

もっと見る 閉じる③HACCPのよくある7大誤解

もっと見る 閉じる④コーデックスガイドラインが定める12手順7原則とは?

もっと見る 閉じる⑤まとめと次回予告

今回はHACCPがそもそもどういうことから始まったのか、法制化されたといっても何から始めてよいのか、よくありがちな誤解を解説しました。ここまでご覧いただき、混乱することもあると思いますがとにかくシンプルにすることを心がけて衛生管理計画は作成してみてください。 HACCPはワンチームで行うものです。そして多くの過去の食品事故はいつもと違うことが起こった時に発生しています。

そのため、どんな些細なことでも上司に言いやすい社内の風潮づくりが大事です。作業者が「あれ?いつもと少し違うな」という何気ない異変を気軽に上司に伝えられる環境があることで事故を未然に防ぐことができます。

今回は基本的なHACCPについて話をしました。次回はHACCP+αへのステップアップ手順や、皆さまが気になっている「グローバル認証」について、現状と今後のお話をしていく予定です。

執筆 食品衛生ビジネス・コンサルティング(株)大野真梨子

※食品関連法規制への準拠状況につきまして、詳しくは各商品ページをご確認ください

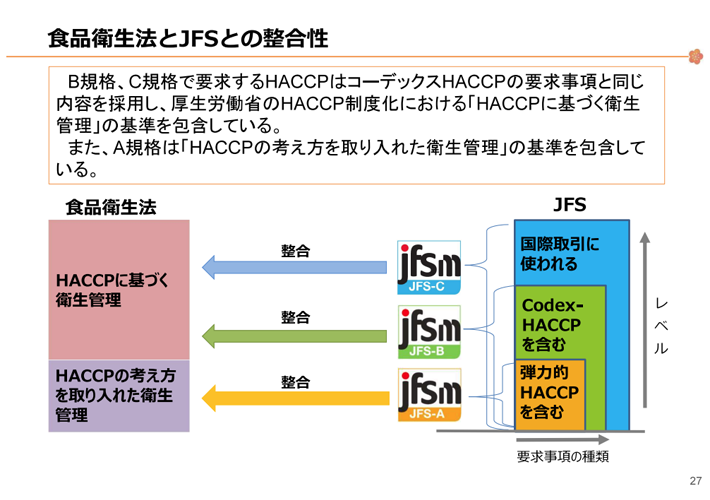

第3回 輸出に向けた準備と第三者認証

①これからの日本の食産業はどうなる?(現状と国の方針)

もっと見る 閉じる②輸出に対応するためにはどうしたらよいのか?

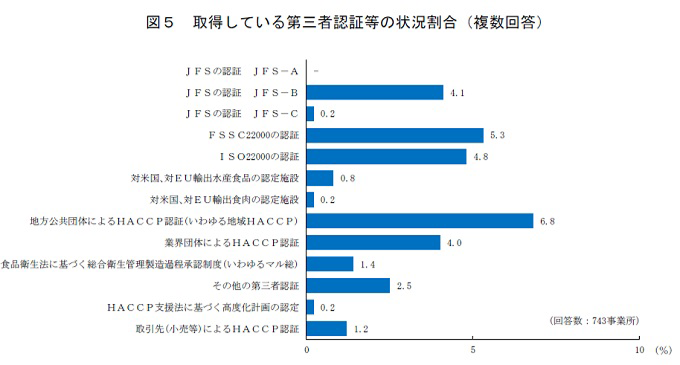

もっと見る 閉じる③さまざまな第三者認証の特徴とは?

もっと見る 閉じる④まとめ

第三者認証の取得はあくまでもこれからの販路拡大や自社の安全性を客観的に外部に示す方法の一つにほかなりません。

取ることが目的になってしまい、全社でそれを維持できなければ食品事故は起こり得ます「取る」だけではなく「維持、継続」することが何よりも重要なのです。

執筆 食品衛生ビジネス・コンサルティング(株)大野真梨子

※食品関連法規制への準拠状況につきまして、詳しくは各商品ページをご確認ください

1広域的な食中毒事案への対策強化

広域的な食中毒事件が発生した場合、国や都道府県等で連携し、被害の拡大を防ぐことを目的としています。

今までは各地で同一感染源での食中毒事件が発生していても全国で把握がされておらず、対応の遅れにより被害が拡大することが問題となっていました。今後こういったことを防止する観点から自治体で食中毒が発生した場合、迅速に情報を共有し、事態が深刻に及ぶと考えられる場合は必要に応じて厚生労働大臣が関係者で構成する広域連携協議会を設置して対応することとしています。