ミスミフレームズ

USER'S VOICE 番外編

~アルミフレームをアートに活用~

京都芸術大学

今回は、MISUMI FRAMES USER’S VOICE番外編として、アート分野で使われたアルミフレーム活用の事例をご紹介いたします。「2024年度 京都芸術大学卒業展 大学院修了展」が開かれている京都芸術大学 京都・瓜生山キャンパスへ訪問して、実際にアルミフレームが使われた作品を取材、制作者にインタビューしてきました。

PROFILE

- ―O LamLamさんー

京都芸術大学 美術工芸学科研究室

※取材時(2025年2月)

香港出身。日本へ留学する前は日本画・水墨画を勉強し、大学入学後は制作だけでなくパフォーマンスなど表現活動の幅を大きく広げている。

出身地のアイデンティティやイギリスカルチャーからも影響を受けており、現在は外国人として日本にいるからこそできる表現を大切な軸として、積極的な作品制作や表現活動に取り組んでいる。

アルミフレーム採用の背景

50年、100年残る作品を創りたい。

角材ではない素材を検討してアルミフレームにたどり着いた。

− アルミフレームを使おうと思った背景は?

O LamLam 私たちが制作した作品だと、普段は35mmの木材を使用します。しかし、作品を制作するからには50年、100年と残るものを創りたいと思ったことが最初のきっかけとなりました。絵画などには長く残る作品は多いのですが、私たちが制作しているような「インスタレーション」というアートのジャンルにおいては特に短く、展示期間すら耐えられない素材で作成している場合も多いことに問題意識がありました。外部環境により変化しにくく、強度も高いものを探していました。

− 探している中でアルミフレームにどうやってたどり着きましたか?

O LamLam ネットで探し始めて、L字のフレーム(Lアングル)なども検討していました。そんな中、アート関係のインストール(※展示の搬入や内装を意味する)の仕事をしている知人がアルミフレームを使っていたので、その方々のクチコミもあり、アルミフレームにたどり着きました。

アルミフレーム採用の効果

木材と比べて環境による影響が少なく、ミリ単位で発注できるので非常に便利

− 今回の作品について詳しく教えていただけますか。

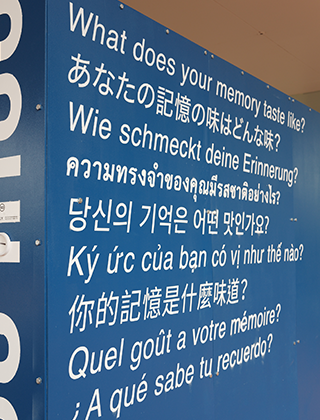

O LamLam 横1500×高さ1900×奥行2500mm自動の販売機になります。紙のアンケートと200円を入れてもらうと回答に基づいた思い出の味のスープを提供するという作品になります。アートのジャンルで言うと参加型の作品、リレーショナルアートとなります。

O LamLam 現在、「アイデンティティ」や「人類学」というテーマに注目しています。

そんな背景から、今回は体験者の思い出の味を自動販売機が再現するのですが、実際には作品の中に入った私が投函された回答を見て、個人をどう理解して、どのようなものを提供するのかをスープとしてアウトプットしている形です。

「この作品を制作するきっかけは【おふくろの味】、【故郷の味】」そんなキャッチコピーを使っている料理や食べ物はたくさんありますが、原材料はそもそも違う国から輸入されており、作り手や工場のラインで多くの人の手を通じて作られているものがほとんどだと思います。そのことを批判するわけではないのですが、再考してみたいというコンセプトがあります。

− そんな作品を制作する過程でアルミフレームを使ってみていかがでしたか?

O LamLam まずはとても構造がしっかりしていて安心感があります。木材と比べると天候や温度、湿度による影響が非常に少ないのは非常に助かります。

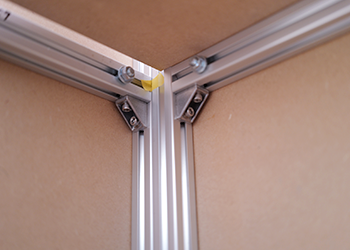

ちなみに、到着したアルミフレームを組み立てただけでしっかりとした構造ができあがっているのには本当に驚きました。

さらに、ミリ単位で購入できて、綺麗にカットされ、届いたら、あとは組み立てるだけ・・・という便利さを実感しました。これだけでとても時間が節約できるのも、素晴らしいポイントです。

また、木材と違って調整しながら組み立てられるのも助かりました。木材だと穴をあけてビスで固定した後に微妙な手直しが出たときに厳しい場合もありますから。

MISUMI FRAMESについて

制作を始める前に知っていたら、もっと早く作れた

今回の作品においては、MISUMI FRAMESを使わずにCADで制作していますが、インタビューに先駆けてダウンロードし使っていただきました。

− 私たちがご案内する前にMISUMI FRAMESはご存じでしたか?

O LamLam アルミフレームを選定する際などにミスミのサイトを見ている時に拝見はしていました。しかし、私自身がライノセラス(3D CADソフト)のスキルがあるので必要ないかなと思って詳しく見ていませんでした。

− MISUMI FRAMESを今回体験してみて、いかがでしたか?

O LamLam 制作を始める前に知っていたら、もっと早くつくれたのに・・・。

最初は若干時間がかかりましたが、使い始めたらすぐに慣れました!

寸法が出てきたり、計算してくれたり、しっかりと整えてくれるし、自分が一番気にしていたのは見積もりで・・・それを見ながら作れるのが本当に便利でした。

− 「こんなのあったらいいな」と思う機能とかありましたか?

O LamLam まだ使い込んでいないのですが、機能は私にとって充分に感じました。今回の作品でも構造だけしか作らないので必要最低限のものは備わっていた印象です。

でも、「このフレームはこのパーツを使うのがオススメ」などの商品情報が出てくるともっと分かりやすいと思いました。自分がWebサイトで見ていても結構悩んでしまうので。

− 今後、MISUMI FRAMESを創作活動に使いますか?

O LamLam 制作を始める前に知りたかったくらいなので、今後も使いたいです。

さらにミスミのサイトにアップされているさまざまな製品のCADデータがダウンロード可能なところはめちゃくちゃ便利で非常に助かったので、そちらも引き続き使っていくと思います。

− ミスミが用意していたCADデータのダウンロードや周辺情報はメリットに感じたポイントだったということですかね?

O LamLam 自分で描くしかないと覚悟していたのですが、ミスミのサイトでいろんなフォーマットのCADデータが無料でダウンロードできたので助かりました。他社と比較してもとても便利なポイントです。商品を買っていない人も使えるのは驚きです。

今後について

ものづくり×アート、そこに「匠の技」が交わる展覧会を見てみたい

− 今後の創作活動やアートの活動において、ミスミに期待することはありますか?

O LamLam 作品作りを支援してくれるアドバイザーみたいな方やコンテンツがあると助かります。どちらかというとアルミフレームで創造の可能性を広げるような方などがいたらとてもうれしいです。

あと、ミスミの「学生ものづくり支援」は素晴らしいことだと思っています。掲載されている学生の作品とは少し違うジャンルですが、実は私たちとプロセスは似ているのではないかと勝手に思っていて、とても熱いものを感じました。

− 「ものづくり支援」をアートに広げることを望んでいるということですか?

O LamLam もう少し発展させて「展覧会企画」をやってほしい。例えば、企業が作品募集を行って賞品を授与してメディアで発表するということはよく行うかと思いますが、受賞作品を集めた展覧会を開催する。さらにその会場もアルミフレームをはじめとしたミスミ商品を使って空間づくりをしていき、展覧会自体がプロダクトの発信媒体にしたらとても面白いと思っています。

− とても面白そうですね!

O LamLam アートの学生やアーティストはキャリアを積めば積むほど、プロフェッショナルな人々と関わるようになると思っています。例えば鉄やアルミを切っている人達とか、3Dで設計をしている人達にすごい憧れを抱いたり、尊敬していたりします。そういった「ものづくり」にかかわるプロフェッショナルな方々が設営を手伝ってくれる展覧会。「ものづくり」×「アート」、そこに匠の技が交わる展覧会。プロフェッショナルな「ものづくり」を支えるミスミが行うからこそ成立するアートの展覧会だと思います。